「本サイトの情報は一般的な情報提供を目的としており、医療アドバイスではありません」

🛡️ はじめに 家庭の防災と食料備蓄の重要性とは

家庭の防災対策として「食料備蓄」は最も基本的でありながら、命を守るために欠かせない備えです。地震や台風などの災害時には、スーパーやコンビニの流通がストップし、食料の確保が困難になる可能性があります。

そのような状況を乗り越えるために、家庭単位での食料備蓄が非常に重要なのです。本記事では、「家庭の防災 食料備蓄」という視点から、基本の考え方、備蓄の目安、保存方法、活用レシピまで網羅的にご紹介します。

🍚 家庭で実践できる食料備蓄の基本とその考え方

「家庭の防災 食料備蓄」と聞くと、特別な準備が必要に感じるかもしれませんが、実は日常生活の延長で行うことが可能です。備蓄の基本は「自分と家族が一定期間、生き延びるために必要な食料と水を事前に用意しておく」ことです。

災害直後は物流が停止し、支援物資が届くまでに数日を要することもあります。その間に自力で生活を維持できるよう、家庭での備えが求められます。

📆 備蓄すべき期間とその根拠

災害直後の72時間は、人命救助が最優先されるため支援は限定的です。

そのため、最低3日間、できれば7日間を目安に食料と水を備蓄しましょう。小さな子どもや高齢者、アレルギーを持つ方がいる家庭では、2週間分の備蓄が推奨されます。

🔁 ローリングストック法で無理なく続ける食料備蓄

「ローリングストック法」とは、日常的に使う食品を多めに購入・消費・補充しながら備蓄する方法です。

-

食品ロスを防げる

-

普段の味に慣れていて安心感がある

-

継続しやすく、管理もしやすい

このように、家庭に無理のない形で「家庭の防災 食料備蓄」が実現できます。

🥫 備蓄におすすめの食品と保存方法一覧

主食類(無洗米、乾麺、缶入りパン)

たんぱく質源(ツナ缶、鯖缶、豆類、長期保存牛乳)

野菜・果物類(缶詰、乾燥野菜、野菜ジュース、ドライフルーツ)

嗜好品・その他(インスタント味噌汁、スープ、チョコレート、塩・砂糖など)

保存のポイント

-

湿気と直射日光を避けた冷暗所に保管

-

缶詰はサビ・凹みのチェックを習慣に

-

乾物・穀類は密閉容器+防虫剤で保存

🚰 水の備蓄は防災準備の中で最も重要

人間は水がなければ3日以上生きられません。

1人あたり1日3リットル(飲用+調理用)を目安に、最低7日分の水を準備しましょう。

合わせて、スポーツドリンクやジュースもあると栄養補給や気分転換に役立ちます。

📊 家族構成に応じた食料備蓄量の目安

例:4人家族・7日分の備蓄

-

水:84リットル

-

米:8kg

-

缶詰:30缶以上

-

野菜・果物缶詰:各14缶以上

-

インスタント食品:適量

-

カセットボンベ:24本程度

特別対応食品

-

粉ミルク、ベビーフード(乳幼児)

-

アレルギー対応食品

-

消化に優しいおかゆやスープ(高齢者)

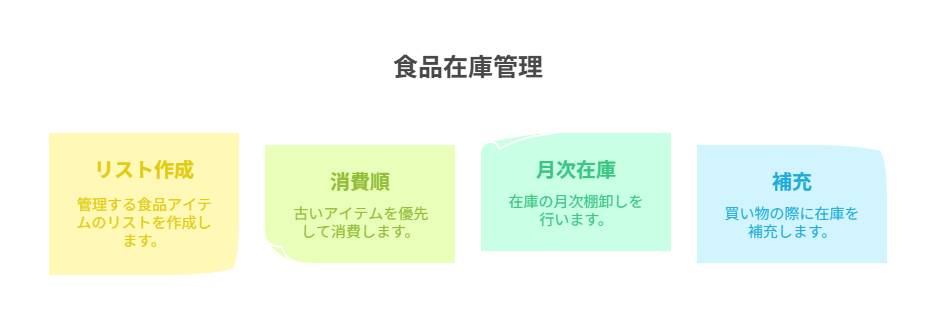

📅 ローリングストック実践手順と管理術

-

食品のリスト化(Excelまたは紙で管理)

-

消費順を「古いもの優先」に固定

-

月1で備蓄棚の棚卸し

-

補充は買い物のついでに

-

「見える化」することで継続しやすくなる

管理には、色分けシールやマーカーでの賞味期限記入が有効です。

👩🍳 備蓄食品を使った時短&簡単レシピ集

-

ツナとコーンの炊き込みご飯

-

レトルトカレー+パスタ=時短カレーうどん

-

切り干し大根と乾燥わかめの即席味噌汁

-

ドライフルーツ入りオートミール粥

-

缶詰フルーツで作る簡単スイーツヨーグルト

非常時だけでなく、忙しい日にも大活躍するレシピばかりです。

❓ 食料備蓄に関するよくある質問Q&A

Q. 食品の保存期間は?

→ 缶詰や乾物は2〜3年、レトルトは1〜5年。商品によって異なります。

Q. 収納場所が足りないときは?

→ ベッド下やソファ下、押し入れの上段など、デッドスペースの活用がおすすめです。

Q. 家族の好みに合った非常食は?

→ 普段食べている食品を少し多めに買っておくことで、災害時のストレスも軽減されます。

📝 まとめ 家庭の防災と食料備蓄は今すぐ始められる身近な行動

「家庭の防災 食料備蓄」は、特別な知識や高額な支出を必要としません。

日々の買い物と食事の工夫で、今日からでも始めることが可能です。

備えあれば憂いなし。ローリングストック法を取り入れて、いつでも安心できる暮らしを手に入れましょう。

🔚 最後に:家庭の防災と食料備蓄を成功させる3つの習慣

-

月1回の備蓄棚チェック

-

消費したら即補充

-

リストで見える化して家族全員で共有

この3つの習慣で、災害時にも慌てずに行動できる「強い家庭」を築くことができます。

コメント