「本サイトの情報は一般的な情報提供を目的としており、医療アドバイスではありません」

🧠花粉症対策の第一歩 花粉症の正体を理解する

花粉症は、日本人のおよそ3人に1人が罹患しているとされる、ごく一般的な季節性アレルギー疾患です。春に最も多く見られますが、実際には夏や秋にも異なる種類の花粉が飛散しており、年間を通じて注意が必要です。

花粉症は、植物の花粉が体内に入った際、免疫システムが本来無害であるはずの花粉を異物と認識し、過剰に反応することで、くしゃみ、鼻水、目のかゆみといったさまざまな症状を引き起こします。個人によって反応する花粉の種類や症状の出方が異なるため、自身の症状が発生する時期や花粉の種類を把握することが非常に重要です。

効果的な対策を講じるには、日常的に花粉症の記録を取り、自身の体調と花粉飛散時期を照らし合わせることが有効です。花粉カレンダーやアプリを活用し、症状の傾向を可視化することで、医師に相談する際の資料としても役立ちます。

さらに、家族や周囲の人々にも花粉症への理解を深めてもらうことで、家庭や職場での協力体制が整い、より効率的な対策を講じることが可能になります。

🏡室内環境を整える 花粉を“入れない・溜めない・舞わせない”

花粉対策の基本は、まず「花粉を室内に持ち込まないこと」です。特に自宅や職場など、長時間過ごす場所では、快適な環境を整えることが症状の軽減に直結します。

花粉が多く飛ぶ時間帯(午前10時〜午後3時頃)はなるべく窓を閉め、換気は花粉の飛散が少ない深夜〜早朝に行うのが理想です。空気清浄機はHEPAフィルターを搭載したものを選び、リビングや寝室に配置することで、室内に入り込んだ花粉を効率的に除去できます。

加湿器を併用して室内湿度を40〜60%に保つことで、空中に舞っている花粉が湿気を含んで床に落ちやすくなります。これは、鼻や喉の粘膜保護にもつながり、風邪やインフルエンザの予防にもなります。

掃除はこまめに行いましょう。掃除機は排気が少なく、花粉を再び舞い上がらせにくいタイプを選びます。水拭きやウェットシートの活用も効果的で、特に床やカーテン、布製ソファ、窓枠周辺などは重点的に清掃しましょう。

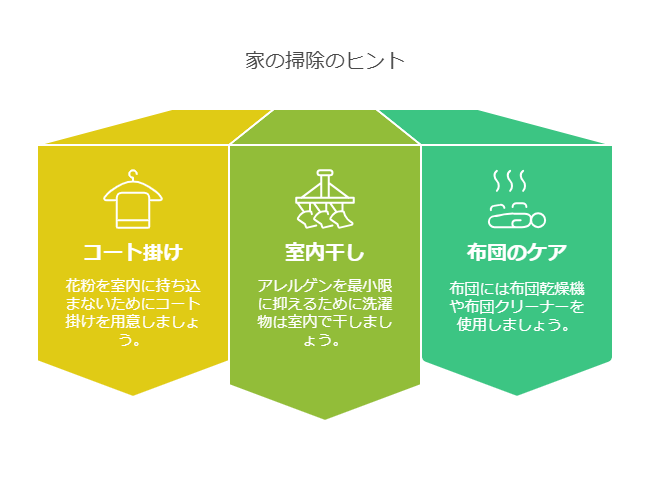

玄関にコート掛けや花粉除去グッズを用意し、外出着を室内に持ち込まない工夫も効果的です。洗濯物はなるべく部屋干しにし、布団は布団乾燥機や布団クリーナーを使用するとよいでしょう。

👕外出時の花粉症対策 花粉から自分を守る工夫

外出時は、できるだけ花粉に触れない・取り込まないための装備が重要です。衣類は表面がツルツルした化繊素材を選び、ウールなどの花粉が付きやすい素材は避けましょう。帽子は広いつばのあるタイプが効果的で、髪への付着を防ぐには髪をまとめるのも有効です。

マスクは高性能な不織布マスクがおすすめで、顔にしっかりフィットするサイズを選びましょう。市販されている花粉症用のゴーグル付きメガネや花粉カット加工メガネは、目の症状を軽減するのに役立ちます。

静電気は花粉を引き寄せやすいため、静電気防止スプレーを衣類や髪に使用するのも効果的です。外出後は、玄関先で衣類や髪の毛についた花粉を払い落とし、なるべく早く洗顔・うがい・手洗い・鼻うがいを行いましょう。

目や鼻の粘膜には、ワセリンを薄く塗ることで物理的なバリアを作るという方法もあります。外からの侵入を軽減し、症状の緩和が期待できます。

🥗花粉に負けない体をつくる 食生活と生活習慣の見直し

体の免疫バランスを整えることは、花粉症対策においてとても重要な要素です。特に、腸内環境は免疫と密接に関係しており、乳酸菌やビフィズス菌を含むヨーグルトや味噌、キムチなどの発酵食品は積極的に摂取しましょう。

ビタミンCやビタミンEといった抗酸化作用のある栄養素は、アレルギー反応を引き起こす炎症を抑える効果が期待できます。これらは、柑橘類やブロッコリー、アーモンドなどに豊富に含まれています。

青魚に含まれるオメガ3脂肪酸(DHA・EPA)は、アレルギー症状を和らげる働きがあります。また、緑茶や甜茶に含まれるポリフェノールには抗ヒスタミン作用があるとされ、毎日の飲み物として取り入れるのもおすすめです。

生活習慣の改善も忘れてはいけません。睡眠は免疫機能の維持に不可欠で、質の高い睡眠を確保することで、症状の悪化を防げます。寝具を清潔に保ち、リラックスできる環境づくり(アロマや適温調整)も効果的です。

定期的な運動は自律神経を整え、ストレス軽減にもつながります。ウォーキングや軽いストレッチを日課にすることで、免疫力の向上が期待できます。

💊つらい症状に頼れる治療法 市販薬と医療の力を活用する

花粉症の症状が強く日常生活に支障がある場合、市販薬や医師による処方薬の活用が効果的です。市販されている第二世代抗ヒスタミン薬は、眠気が出にくいため仕事中や学業中にも使用しやすいのが特徴です。

くしゃみ・鼻水には内服薬、鼻づまりにはステロイド系の点鼻薬、目のかゆみには抗ヒスタミン点眼薬が効果的です。これらを組み合わせて使うことで、複合的な症状に対応できます。

近年注目されているのが「舌下免疫療法」です。スギやダニアレルゲンに体を慣らす治療法で、根本的な体質改善が期待されます。ただし、効果を感じるまでに数カ月〜数年かかることがあり、継続的な服用と医師の指導が必要です。

症状が慢性化していたり、既存の薬で十分な効果が得られない場合は、早めにアレルギー科や耳鼻咽喉科に相談し、より専門的な治療を受けましょう。

📡情報を味方につける 花粉予報を賢く活用

花粉症対策を強化するには、正確な情報をタイムリーに得ることが大切です。気象アプリや専用の花粉予報サイトでは、日々の花粉飛散量や今後の予測が確認できます。これらをチェックする習慣を持つことで、前もって対策を立てることが可能になります。

地域によって飛散する花粉の種類や時期が異なるため、自分の住むエリアの傾向を把握しておくことも重要です。旅行や引越しの際には、現地の花粉情報を事前に調べておくと安心です。

また、外出予定を調整したり、洗濯物の干し方を工夫したりと、花粉の動向を参考にすることで症状の悪化を未然に防ぐことができます。

🌿総まとめ 一年を通して快適な毎日を目指すために

花粉症は、完全に避けることは難しいものの、正しい知識と対策を身につけることで、つらい症状を大幅に軽減することが可能です。

室内環境の整備、外出時の装備、食生活や生活習慣の改善、市販薬や医療機関の活用、そして最新の情報収集——これらをバランスよく組み合わせることが、花粉症を乗り切る鍵となります。

今からできることを一つずつ取り入れ、春夏秋冬どの季節でも、自分らしく快適に過ごせる毎日を目指しましょう。

自分自身の体と丁寧に向き合いながら、花粉症とうまく付き合うライフスタイルを築いていくことが、健康的で心地よい暮らしの第一歩です。

コメント